職務再設計於中高齡就業之應用

王智仁註

最近參與一些企業訪視或會議時,與人資相關夥伴互動的話題都在「缺人」這議題,現今可能沒有不缺人的單位只有缺多缺少的差異,若有企業胸有成竹說不缺,那應該是股價破千的企業!根據國家發展委員會的推估,到2028年15至64歲的工作年齡人口,從目前占總人口的69%下降到66.3%,將跌破3分之2,台灣的人口紅利時期正式結束(指15至65歲人口占總人口比率達66.7%以上)。假若把國內整體勞動人口比喻成一個大池塘的魚量,每個企業需要員工人數就好比個別的水族缸,每個企業就都想要從大池塘撈魚到自己的水族缸,但池塘內魚的總數逐漸縮減(少子化、退休潮…),企業若不想想如何積極撈池塘的魚,那很快就可能發生撈不到魚的窘境了!

除了勞動人口變少外,國家發展委員會資料亦呈現2024年底,全國年齡中位數已達45.06歲,這代表就業人口中最大族群就是45歲以上的中高齡者,如果企業還未認清社會趨勢或還在緬懷過去「獨厚年輕」的思維,未能在企業內轉型成為適應高齡就業市場的組織型態,那不但撈不到魚,連自己這缸魚可能都被別人撈走了!

以上的魚池論必非危言聳聽,許多企業單位已積極調整組織內的結構與制度以因應中高齡化的勞動市場;想要在這白熱化的搶人大作戰中贏得先機,對外的招募延攬人才與對內留才惜才必須雙管齊下。

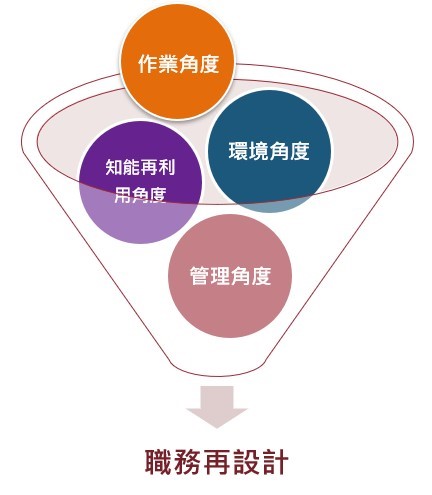

我們慣以45歲作為分水嶺,以勞動部定義達到45歲以上者稱為「中高齡勞工」,而以生理的角度,邁入中年後身體機能開始走下坡、體耐力逐漸衰退…,但只要貼上了中高齡這個標籤後就什麼都「不能不行」嗎?大可不必這麼悲觀,若從職務再設計的角度來看,這些職涯歷練過的中高齡者,職能精熟、經驗豐富又充足,正進入風味最佳的賞味期,用人端必須撕掉中高齡分水嶺這個標籤,用正向的態度來看中高齡這件事,以下從幾個角度提供建議:

從管理的角度

中高齡族群要在企業組織中充分發展,首先最關鍵的就是組織的管理模式與態度-從看見多元價值與推動多元共融(DEI)是管理重要的出發點,而從落實層面來說,兼容多元就是「彈性」應用!要兼容不同身分、經驗、技能就不只工作時間彈性而已,從職務再設計角度來看,工作地點的彈性、工作流程的彈性、工作方法的彈性、達成目標的手段多元…等;稀釋中高齡者的弱項,重用中高齡者的強項,讓職務轉變為更兼容中高齡者,充分給予每位員工職能發揮的基點。

其次須調整對於中高齡者的管理模式,不只是看「效率」,應更重視「效能」-從職務再設計落實層面來說,就是讓中高齡員工做對的事(效能)比做得快做的多(效率)更為重要。國內產業發展的脈絡早些年都以製造業為主,近年來服務業蓬勃發展,但很多服務管理的模式還是維持製造業的思維,以效率作為管理的唯一目標,產線式作業設計可以很輕易運用SOP控制生產要件,掌控效率的達成;然服務業變因非線性模式,若死板的單以SOP就期望投入加倍,產出就應該加倍,那就很難應變服務的現場(如在用餐總人數不變下,餐廳用餐人數突然集中度提高3倍,但出餐速度很難一下變快3倍)。在目前社會趨勢下管理只追求服務快服務多?或是拆解、重組職務並善用中高齡者的優勢把客人服務好,這也是善用中高齡者的企業有較好顧客感受原因之一。

再其次,改變從上而下的指揮鏈管理模式,納入員工參與機制,鼓勵提出建議與表達需求並建立回應制度-這是共融的精神(DEI),也是近代管理學大師彼得·杜拉克(Peter Ferdinand Drucker)提出好的管理要提高員工參與及雙向溝通。從落實層面來說,就是管理層級要建立收集中高齡員工的需求與意見表達,特別是職務再設計所涉及的工作流程、工作操作、工作環境等進行調整與改善(如反應製程如何簡化、工具如何輕量化省力化等),提升員工的參與度進而產生員工的歸屬感與向心力。收集員工表達並適當回應必是促進中高齡者留任的重要手段之一。

從環境的角度

中高齡者願意進入某家企業或願意久任,環境的友善也是關鍵環節-這也是近年來台北市積極推動中高齡友善職場的背後動機之一,從職務再設計角度來說,職場環境不只是侷限在無障礙環境的層次,職場的場域設計應含括中高齡特性的條件;目前企業界進行坪效衡量時,多從商業、利潤、產能等極大化為目標,但在高齡社會狀態下勢必須要做調整;當員工是中高齡者,顧客也是中高齡者,坪效的衡量應納入考量中高齡者條件。從動線的設計、工作域規劃、作業的交集域配置(員工與員工間、員工與顧客間…)、工作目標達成輔助性、工作場域氛圍等,都是環境角度應該要考量的。簡言之,一個環境讓人感受到安定、安全、歸屬感,絕對是職場友善重要的物理條件之一。

從作業的角度

這是職務再設計應用的精髓,也是實務中最常看見職務再設計的樣子,但也是坊間最多誤解職務再設計的地方—職務再設計就等同取得輔具?!這是天大的誤會,如果某個飯店因為被補助了一台厲害的清潔設備後,就會很多人來應徵房務的工作,那缺工這件事就不會發生了!標準的職務再設計要先找出問題的癥結,擬定完整的改善策略(軟體),最後再加入硬體(輔具)。然有了職務再設計就不缺工嗎?職務再設計也沒這麼厲害,但至少從工作方法的調整、流程的調整、環境的優化等措施中,企業可以找出更適合中高齡者從業的型態。從作業的角度有很多可以討論的,大原則就是「軟體在前–硬體隨後–而問題才是癥結」,找出問題的癥結,擬定完整的改善策略(軟體),最後再加入硬體(輔具),整個效益才會是活的!

從知能再利用的角度

最後建議是職務再設計應用中最值得發展的範疇,職務再設計不是逼中高齡者一直做,老了已做不動的事,給他再厲害的輔具,還是有做不動的那天;當然不是不用或反對輔具,而是當一個員工從年輕到中高齡,工作了這麼長的一段時間,不論是繼續待在原單位或謀求一個新工作,他身上所累積的經驗才是真正要去挖掘出來的資產。這角度討論不只是聚焦在專門技術者或高階顧問族群,而是從看似平凡的的中高齡工作者中篩出知能價值。例如一個從年輕做到中高齡的帶團導遊,隨著年齡增長活動力變差無法帶著客人上山下海,但從自己老化的角度與多年導遊經驗結合下,規劃適合中高齡顧客的偏好調性、步調、想看想吃想買的…改造旅行團去吸引銀髮市場。職務再設計的「拆解-重組-創新」就是知能再利用的最佳手段,善用此手段也許企業可以找出自己用人的小藍海!

目前國內的勞動狀態,退休浪潮不可逆,少子缺工也非一時半刻可以改變,沒有國家像我們來的又快又猛,產官學界也沒有人可以置之事外,雖然這是一個「從做中學」的狀態,但已看到很多企業積極因應,而政府與民間也密切聯手合作嘗試發展各種可能的改善策略,以職務再設計範疇來說,政府提供不只是硬體的補助,更彙整專業專家提供Know-How以輔助企業所需,讓從人求事轉變到事求人的過程中找出合宜妥適的方法!

參考資料 國家發展委員會-人口推估查詢系統 https://pop-proj.ndc.gov.tw

註:本文撰寫人王智仁,為國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心組長,並擔任本局就業服務處臺北市中高齡者暨高齡者友善企業入場輔導委員